カール・アウグスト・フォン・シュタインハイル

| カール・アウグスト・フォン・シュタインハイル Carl August von Steinheil | |

|---|---|

| |

| 生誕 | (1801-10-12) 1801年10月12日 アルザス・ラポルツヴァイラー |

| 死没 | 1870年9月14日(1870-09-14)(68歳) バイエルン王国 ミュンヘン バイエルン王国 ミュンヘン |

| 墓地 | ミュンヘン・旧南墓地(英語版) 北緯48度07分38秒 東経11度33分54秒 / 北緯48.127222度 東経11.565度 / 48.127222; 11.565座標: 北緯48度07分38秒 東経11度33分54秒 / 北緯48.127222度 東経11.565度 / 48.127222; 11.565 |

| 市民権 |  ドイツ ドイツ |

| 研究分野 | 天文学・物理学・工学・数学 |

| 研究機関 | ミュンヘン大学 オーストリア通商省 C・A・シュタインハイル&ゼーネ ドイツ=オーストリア電信連合 バイエルン通商省 |

| 出身校 | エアランゲン大学 |

| プロジェクト:人物伝 | |

| テンプレートを表示 | |

カール・アウグスト・フォン・シュタインハイル(Carl August von Steinheil, 1801年10月12日 - 1870年9月14日)は、ドイツの物理学者・発明家・工学者・天文学者である。

生涯

アルザスのラポルツヴァイラーで生まれた。1821年にエアランゲン大学に入学して法律を学んだ後、ゲッティンゲン大学とケーニヒスベルク大学で天文学を学んだ。大学卒業後はミュンヘン近郊の父親の領地に住みながら天文学と物理学の研究を続けた。1832年から1849年まで、ミュンヘン大学で数学と物理学の教授を務めた。

1839年に、塩化銀とボール紙のカメラを使って美術館とミュンヘン聖母教会(英語版)の陰画写真を撮影し、また、陰画から陽画写真を作成した。作成された写真は直径4 cmの円形であり、この方法は後にシュタインハイル法と呼ばれた[1]。これはドイツ初のダゲレオタイプだった[2][3]。

1846年、新しい度量衡システムの導入のためにナポリを訪れた。3年後、オーストリア通商省の電信委員に任命された。シュタインハイルは、オーストリア帝国全土に電信網を構築することを任務とし、ドイツ=オーストリア電信連合の設立の援助を行った。1851年に、彼はスイスで電信網の構築を開始した。

1854年、望遠鏡など天文機器を製作するオプティッシェ・ヴェルケ・C・A・シュタインハイルを設立した[2][3]。同社は、望遠鏡や分光器、そして、シュタインハイルの発明の1つである、明るさの測定に使用される光度計を製造した。また、ウプサラ天文台、マンハイム天文台、ライプツィヒ天文台、ユトレヒト天文台の大型望遠鏡を製造した[2][3]。1852年に世界最初の銀メッキ反射式天体望遠鏡(10 cm径凹面鏡)を作成、生産をはじめた。その製法は友人の化学者、ユストゥス・フォン・リービッヒによって開発されたものである。1862年からオプティッシェ・ヴェルケ・C・A・シュタインハイルは息子のフーゴー・アドルフ・シュタインハイル(ドイツ語版)(Hugo Adolph Steinheil, 1832年 - 1893年)が継いだ。

1870年9月14日にバイエルン王国のミュンヘンで亡くなり、旧南墓地(英語版)に埋葬された。

発明したもの

- 接地(アース)

- 印刷電信(ドイツ語版) - 符号が印字される電信機(市販せず)

- 電気式時計

- シュタインハイル文字(ドイツ語版) - 電信で紙にドットを印刷するための符号。モールス符号の採用により使用されなかった。

- シュタインハイル・ダブレットレンズ(英語版) - アクロマートの一種

- 湾曲したガラス面の銀メッキ(レオン・フーコーと共同)- 反射望遠鏡の普及への道を開いた。

- シュタインハイルおよびシュタインハイル会社の製品例

-

印刷電信機の設計図

印刷電信機の設計図

(1837年) -

シュタインハイル式電信符号

シュタインハイル式電信符号

(1837年) -

コーベルとシュタインハイルによるドイツ初のダゲレオタイプカメラで撮影されたミュンヘン女子教会

コーベルとシュタインハイルによるドイツ初のダゲレオタイプカメラで撮影されたミュンヘン女子教会

(1839年) -

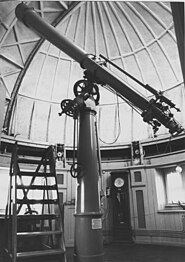

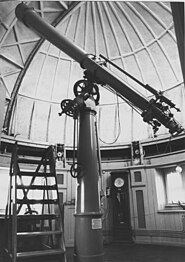

マンハイム天文台の反射式望遠鏡

マンハイム天文台の反射式望遠鏡

(1859年)

因んで命名されたもの

小惑星シュタインハイル (30837 Steinheil) や[4]月のクレーター・シュタインハイルにその名を残している。

いくつかの情報源では、アイオライトの一種である透明鉱物のスタインハイライト (Steinheilite) は、シュタインハイルに因んで命名されたとしている[3]。しかし、この名称は1811年にはすでに使われていて、そのときシュタインハイルは10歳でまだ無名であり、他の情報源ではロシアの軍人のファビアン・シュタインハイル(英語版)に帰している[5]。

脚注

- ^ Steinheil-Verfahren

- ^ a b c Gilman, D. C.; Peck, H. T.; Colby, F. M., eds. (1905). "Steinheil, Karl August" . New International Encyclopedia (英語) (1st ed.). New York: Dodd, Mead.

- ^ a b c d

Rines, George Edwin, ed. (1920). "Steinheil, Karl August" . Encyclopedia Americana (英語).

Rines, George Edwin, ed. (1920). "Steinheil, Karl August" . Encyclopedia Americana (英語). - ^ “(30837) Steinheil = 1991 AW2 = 1999 NA12”. MPC. 2021年8月29日閲覧。

- ^ Sowerby, James (1811), Exotic mineralogy: or, Coloured figures of foreign minerals: as a supplement to British mineralogy, B. Meredith, p. 173, https://books.google.com/books?id=2RtaAAAAYAAJ&pg=RA2-PT57 .

外部リンク