Cofia (indumentaria)

Una cofia es un gorro, y en algún momento de su historia fue también una prenda masculina. Se conservan algunas imágenes del siglo XIV en que puede verse con cofia a algunos profesionales sobre todo en el campo de la medicina.[1] La cofia no fue nunca un complemento lujoso aun cuando algunas estaban confeccionadas con tejidos caros. Servía para recoger los cabellos y en algunos casos —en Francia sobre todo— se utilizaban bajo el casco militar. Con el tiempo su uso se hizo exclusivo en los uniformes de las doncellas o criadas de casas elegantes, más como adorno que como uso práctico, y en el gremio de la enfermería.[2]

Historia

Desde la Edad Media al siglo XVII

La mejor evidencia que tienen los historiadores sobre la cofia, su uso y su evolución es a través de los pintores que dejaron el testimonio meticuloso de los personajes vestidos al gusto de cada época. La cofia se usó desde el siglo XIII. Hacia 1300 se usaba con la moda llamada «estilo francés» cuando los caballeros la llevaban en tejido de lino bajo el casco y el almófar, atada bajo la barbilla.[2]

También algunos profesionales llevaban cofia, generalmente debajo de otro tocado que distinguía su oficio. Así, en el siglo XIV, en Italia, los médicos se distinguían de sus pacientes no solo por el traje sino por la cofia que llevaban debajo de un casquete.[1] A finales de este siglo ya se ven documentadas las cofias de red llamadas también capillejos (hechos de seda) o crespinas (con hilos de oro y plata y adornos de perlas), usadas principalmente por las mujeres.[3]

En el siglo XV las mujeres usaban cofia con bastante frecuencia. A veces y sobre todo las mujeres de mayor edad llevaban sobre la cofia una toca. En España y hacia mediados de este siglo la moda era dejar libres los cabellos con cofias redondas, blancas, con adornos de encajes y bordados; eran unas cofias llamadas también albanegas, típicamente españolas; fueron las preferidas en tiempos de los Reyes Católicos.[4] Cervantes cita este tipo de tocado femenino:

Pensando pues en estos disparates se llegó el tiempo y la hora (que para él fué menguada) de la venida de la asturiana, la cual en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero; pero apenas llegó á la puerta cuando D. Quijote la sintió, [...]Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Tomo 1. Cap. 16.

Existieron también cofias que tapaban las sienes y las orejas, a veces de color; este modelo duró hasta los comienzos del siglo XVII.

- Cofia de tranzado

La cofia de «tranzado» (con *a*) lleva un apéndice que sale por detrás, desde la nuca o desde la mitad de la melena si es que existe, que se desliza a lo largo de la espalda; es como una trenza de tela hueca que servía para esconder el pelo cuando era muy largo. Es una cofia puramente española.[4]

Los primeros documentos conocidos en que se hace mención de esta prenda datan de 1410. La moda continuó hasta mediados del siglo XVI. En ocasiones se enrollaban unas cintas entrecruzadas o en espiral que servían como adorno. Estas cofias llevaban a veces otra cofia de red para la cabeza que permitía recoger mejor el pelo. La cofia podía mostrar varios modelos: tapando las orejas, cubriendo solo media cabeza, de «tranzado» enrollando la cofia en lugar de caer por la espalda.[4]

- Cofias de «tranzado»

-

Bodas de Caná. Lleva la cofia caída sobre los hombros y por debajo sale el tranzado

Bodas de Caná. Lleva la cofia caída sobre los hombros y por debajo sale el tranzado -

Natividad de la Virgen. Cofia blanca por la mitad del pelo y tranzado.

Natividad de la Virgen. Cofia blanca por la mitad del pelo y tranzado. -

Blanca María Sforza. Tranzado con adornos de perlas.

Blanca María Sforza. Tranzado con adornos de perlas.

siglo XVII en Inglaterra

En 1649 y tras la muerte del rey Carlos I —que murió decapitado—, Inglaterra pasó a ser una república con el nombre de Commonwealth. Su dirigente fue Cromwell, de religión protestante y costumbres puritanas. Con él se impuso una moda sobria influenciada por la vecina Holanda donde la población era netamente protestante y cuyas tendencias eran vestir de negro con los aditamentos típicos que les distinguirían en adelante, incluso en la colonia americana establecida en Plymouth (Massachusetts). Esos dos distintivos eran los cuellos postizos sobre pecho y espalda, de lienzo blanco que hacían juego con los puños, y la cofia muy pegada a la cabeza, recortada en pico sobre la frente y usada tanto por hombres como por mujeres. Era por lo general de color negro aunque se podía utilizar también el blanco.[5]

- Cofias puritanas

-

En Delf, Holanda (Patio de una casa de Delft, obra de Pieter de Hooch, 1658)

En Delf, Holanda (Patio de una casa de Delft, obra de Pieter de Hooch, 1658) -

Puritanos famosos en su mayoría tocados con cofias

Puritanos famosos en su mayoría tocados con cofias -

Joven con la cofia en pico típica de la época (detalle de Muchacha dormida, de Jan Vermeer, ca. 1657)

Joven con la cofia en pico típica de la época (detalle de Muchacha dormida, de Jan Vermeer, ca. 1657) -

Joven puritana con otro modelo de cofia (A fair Puritan de Edward Percy Moran ca. 1897, recreando la moda de 1620-1700)

Joven puritana con otro modelo de cofia (A fair Puritan de Edward Percy Moran ca. 1897, recreando la moda de 1620-1700)

siglo XVIII

Sobre el último tercio del siglo XVIII el peinado de las damas había evolucionado en altura de forma exagerada hasta hacerse voluminoso y llenarse de adornos superfluos. Para proteger estos trabajos de peluquería también evolucionó la cofia; fue entonces cuando salieron a la luz las cofias de campana, llamadas también «calash bonnet» o «bonnet calèche». Se les dio este nombre porque imitaban a las capotas utilizadas por las calesas que podían plegarse o hacerse grandes. Se atribuye la invención a Georgiana Devonshire que tenía fama de buen gusto en el vestir. Esta cofia se confeccionaba generalmente en lino y a veces en rico tafetán, cuando la ocasión así lo requería.[6]

- Cofias «calèche»

-

En este dibujo se aprecia muy bien por donde se pliega la capota

En este dibujo se aprecia muy bien por donde se pliega la capota -

Cofia calesa (ca. 1830, Los Angeles County Museum of Art )

Cofia calesa (ca. 1830, Los Angeles County Museum of Art ) -

Geneviève Jacqueline Pécoul (retrato de Jacques-Louis David, 1784)

Geneviève Jacqueline Pécoul (retrato de Jacques-Louis David, 1784) -

Dibujo burlesco exagerando el tamaño de peinado y cofia.

Dibujo burlesco exagerando el tamaño de peinado y cofia.

siglo XIX

Las cofias blancas, que todavía se usaban en el siglo XVIII, sencillas unas, más elegantes las otras, con adornos de encajes y labores, fueron evolucionando en el siglo XIX hasta convertirse en un tipo de tocado femenino llamado capota, con ala ancha delantera y cintas para atar en el cuello.[7] La blandura de la tela se hizo dura y se usaron materiales como la paja para las capotas campesinas o el terciopelo elegante, aunque también se hacían con satén, algodón o gasa. Aunque fue una evolución de la cofia, la capota entró a formar parte de los sombreros. A veces salía de la capota un velo fino que cubría la cara.[8]

- De la cofia a la capota

-

Diversidad de tocas en la Monarquía de Julio (1830-1848) (Esquisse d'une histoire de la mode depuis un siècle - Révolution de 1830, grabado de Henri Valentin de 1849)

Diversidad de tocas en la Monarquía de Julio (1830-1848) (Esquisse d'une histoire de la mode depuis un siècle - Révolution de 1830, grabado de Henri Valentin de 1849) -

Adornada con flores (finales de los años 1850, Los Angeles County Museum of Art)

Adornada con flores (finales de los años 1850, Los Angeles County Museum of Art) -

En el Romanticismo (Dama con sombrero, de Alexander Clarot Bildnis de 1836)

En el Romanticismo (Dama con sombrero, de Alexander Clarot Bildnis de 1836) -

Modelos campestres

Modelos campestres

siglo XX

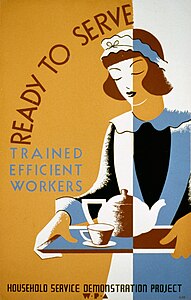

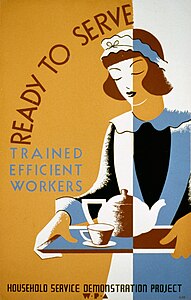

En el siglo XX subsistió el modelo de la cofia y el nombre para un tipo de tocado profesional y de uniforme. Las cofias blancas fueron un símbolo acreditativo para las enfermeras.[9] También se hizo uso de ella para los uniformes de las doncellas en las casas elegantes, haciendo juego con el delantal, ambas prendas de color blanco y de tejidos de algodón o batista. Y formando parte del uniforme se utilizó en algunos internados imitando los del siglo XVIII. La cofia o gorro higiénico continúa en uso en ciertas profesiones en que es necesario proteger los productos de la caída del propio cabello (cafeterías, cocinas de restaurantes, etc.).

- Cofias: otros usos

-

Uniforme de un internado

Uniforme de un internado -

Profesional con uniforme

Profesional con uniforme -

Enfermeras en la Segunda Guerra Mundial.

Enfermeras en la Segunda Guerra Mundial.

Véase también

- Toca (vestimenta)

- Indumentaria femenina en España

Notas

Referencias

- ↑ a b Varios Autores, 2013, p. 56.

- ↑ a b Varios Autores, 2013, p. 61.

- ↑ de Sousa Congosto, 2007, p. 107.

- ↑ a b c Véase en el epígrafe «La historia del vestido en España desde la Edad Media hasta el siglo XVII», entrada del blog «INDUMENTARIA y VIDA COTIDIANA en ESPAÑA», disponible en línea en: COFIA de mujer. Consultado en diciembre de 2015.

- ↑ Varios Autores, 2013, p. 128.

- ↑ Vestuario escénico, Diana Fernández. Consultado en diciembre de 2015.

- ↑ Calzadilla, Paloma (2010). «Capota, 1840». Modelo del mes (Museo del traje).

- ↑ Moda victoriana. Consultado en diciembre de 2015.

- ↑ Historia de la cofia en enfermería Consultado en diciembre de 2015.

Bibliografía

- Varios Autores (2013). Moda. Historia y estilos. DK Versión española deleatur, S.L. ISBN 978-1-4093-4180-2.

- Diego y González, J. Natividad de (2011). Compendio de indumentaria española. Valladolid: Maxtor. Edición facsímil sobre la edición de 1915 (Madrid). ISBN 978-84-9761-890-8.

- de Sousa Congosto, Francisco (2007). AKAL, ed. Introducción a la historia de la indumentaria en España. Madrid: Istmo. ISBN 978-84-7090-429-5. Consultado el 30 de diciembre de 2015.

- Mingote, Antonio (1990). Historia del traje. Valencia: Círculo de Lectores. ISBN 84-226-3112-1.

Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cofia.

Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cofia.

Datos: Q15978441

Datos: Q15978441 Multimedia: Coifs / Q15978441

Multimedia: Coifs / Q15978441